Sumber ilustrasi: pixabay

23 Mei 2025 12.35 WIB – Akar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uraian edisi kedua [Desa: Ekologi, Ekonomi, dan Epistemologi (2)], dapat dikatakan membuahkan beberapa pertanyaan dan kemungkinan mendasar, yakni: (1) jika relasi antara ekologi, ekonomi dan epistemogi, menimbulkan “unsur sekunder”, yakni unsur yang muncul dari relasi dua unsur [ekonomi dan epistemologi memunculkan “politik”, ekonomi dan ekologi memunculkan “sosial”, dan ekologi dan epistemologi memunculkan “kultur”], bagaimana dengan relasi ketiga unsur sekaligus? Apabila unsur dibayangkan sebagai garis, dan relasi antar garis adalah titik, maka apa yang ditimbulkan dari relasi tiga titik, dan apa yang ditimbulkan dari relasi tiga garis, serta apa yang ditimbulkan jika relasi berlangsung secara utuh, keseluruhan?; dan (2) jika yang pertama (1) memunculkan sesuatu yang lain, maka apabila yang timbul tersebut adalah unsur yang “mencerminkan” sekaligus “cermin”, lantas bagaimana relasinya dengan titik-titik utama, dan bagaimana pula relasi antar garis yang muncul? Di luar kedua soal tersebut tentu masih banyak muncul pertanyaan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat digali dan direfleksikan.

Namun demikian, sebelum masuk ke dalam diskusi lebih jauh terkait dengan dua pertanyaan pokok tersebut, ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan uraian tambahan. Pertanyaan dimaksud, terkait dengan dua hal: Pertama, terkait dengan epistemologi desa itu sendiri. Pada edisi Kebangkitan Epistemologi Desa, uraian dipandang sangat umum, dan kurang memberi jelas yang dibutuhkan. Kedua, terkait dengan kehadiran ekonomi dan ekologi, yang begitu saja hadir, dan kemudian dideskripsikan sebagai dimensi atau titik dasar dari struktur keberadaan, dalam kerangka desa. Penjelasan tambahan dibutuhkan, agar dapat lebih dimengerti bagaimana ketiganya hadir dan bagaimana relasi ketiganya, yang digambarkan menimbulkan unsur lain yang disebut unsur sekunder, yakni “politik”, “sosial” dan “kultur”. Untuk itu, berikut ini adalah uraian tambahan, yang diharapkan dapat lebih “membantu” memahami cara berpikir yang hendak diajukan sebagai proposal epistemik.

***

Jika epistemologi desa ada dan keberadaannya merupakan modus berada, maka maknanya adalah bahwa pengetahuan dalam konteks desa tidak hadir sebagai sistem abstrak atau alat penguasaan, melainkan sebagai ekspresi langsung dari cara hidup yang dijalani[i] secara kolektif dan eksistensial. Pengetahuan desa tidak bersifat terpisah dari tindakan, tubuh, tanah, dan waktu, melainkan melekat dan tumbuh dari relasi yang hidup antara manusia, alam, dan nilai. Dengan demikian, epistemologi desa bukan hanya “cara mengetahui”, tetapi juga cara berada, di mana mengetahui adalah sekaligus mengalami, merawat, dan membenarkan keberadaan. Pengetahuan menjadi praksis hidup yang bernilai, diujikan dalam keberlangsungan dan kelestarian kehidupan bersama, bukan dalam abstraksi logis atau eksperimentasi terisolasi.

Secara demikian, apabila dapat diterima bahwa epistemologi desa merupakan modus berada, maka sumber pengetahuan desa tidak berasal dari sistem eksternal yang dibawa dari luar, melainkan dari pengalaman hidup yang dialami dalam keterhubungan yang utuh dengan alam, komunitas, dan nilai-nilai yang diwariskan. Pengetahuan desa bersumber dari ritme ekologis yang dihayati, kerja kolektif yang dijalani, interaksi sosial yang ditata oleh solidaritas, serta narasi-narasi yang membentuk dan memandu kehidupan bersama. Suatu pengetahuan yang tumbuh dari tubuh yang bekerja, dari tanah yang ditanami, dari laku yang dijalani, dan dari ingatan yang diwariskan secara lisan dan simbolik. Dengan demikian, sumber pengetahuan desa adalah dunia-hidup itu sendiri, yang terus-menerus direfleksikan melalui pengalaman, praktik, dan permenungan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif ini, kita memahami suatu kerangka epistemologi yang akan digunakan untuk mendeskripsikan epistemologi desa, sebagai struktur pengetahuan mencakup setidaknya empat komponen utama: (1) subjek (pengenal), (2) objek (yang dikenali), (3) proses atau cara mengenal (metode atau sarana epistemik), dan (4) kriteria kebenaran atau justifikasi (validitas pengetahuan). Subjek adalah entitas yang memiliki kapasitas kognitif dan intensionalitas untuk mengetahui; objek adalah realitas yang dituju dalam proses mengenal, baik bersifat material maupun abstrak; proses mengenal meliputi indra, rasio, intuisi, atau pengalaman fenomenologis; sedangkan kriteria justifikasi merujuk pada standar yang digunakan untuk menilai apakah pengetahuan tersebut sah atau dapat dipercaya, seperti koherensi, korespondensi, pragmatisme, atau kebermaknaan eksistensial. Dalam epistemologi yang berbasis dunia-hidup seperti epistemologi desa, keempat komponen ini tidak hadir dalam pemisahan analitis, tetapi saling menyatu dalam pengalaman yang dialami secara kolektif dan kontekstual.

Bagi mereka yang berdisiplin dalam analisis, mungkin akan segera mengajukan kritik, karena masih digunakannya cara berpikir yang mengesankan dipisahkannya hal yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, atau tidak-tidaknya dalam kerangka epistemologi desa, lebih dilihat sebagai sesuatu yang menyatu alam kebermukiman. Kritik tersebut tentu saja bisa diterima, dan kita hendak mengatakan bahwa kritik sejenis sangat penting untuk diajukan, karena dengan itu, akan diperoleh gambar yang lebih utuh dan “bersih”. Dan oleh sebab itu pula hendak dikatakan di sini adanya “keterbatasan epistemik”. Apa yang harus diakui bahwa pengembangan epistemologi desa, atau deskripsi atas epistemologi desa, pada dasarnya menggunakan “logika” epistemologi umum, dan bahkan “bahasanya”. Hal ini nampak dari tingginya frekuensi penggunakan kata “bukan” dalam uraian. Hanya dengan negasi, apa yang ingin ditampilkan (yakni epistemoligi), dapat dimunculkan. Tentu bukan sebagai hal yang sepenuhnya jelas, melainkan hanya dengan memperjelas batas-batasnya.

Dari sudut pandang ini, kita akan memperlihatkan empat komponen yang dimaksud, yakni:

1. Subjek: Komunitas Bermukim, Bukan Individu Abstrak. Dalam epistemologi desa, subjek pengetahuan bukanlah individu yang netral dan terpisah dari dunia, melainkan komunitas yang hidup dan bermukim dalam keterhubungan ekologis dan sosial. Pengetahuan muncul dari pengalaman kolektif, bukan dari subjek yang mengamati secara terpisah. Hal ini karena di dalam konteks desa, kesadaran epistemik tumbuh dari partisipasi dalam ritme hidup bersama, bukan dari refleksi soliter. Maka, subjek epistemik bersifat komunal dan situasional. Pernyataan terakhir ini, tidak dimaksudkan untuk mengeksklusi “yang personal”.

2. Objek: Kehidupan yang Dihormati, Bukan Entitas Netral. Objek pengetahuan dalam epistemologi desa bukanlah “benda” yang netral atau terpisah, melainkan realitas yang dialami secara relasional dan bermakna, seperti tanah, air, tumbuhan, atau peristiwa sosial, yang semuanya disikapi dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Objek tidak didekati untuk ditaklukkan atau dikendalikan, tetapi untuk dipahami dalam rangka menjaga keseimbangan dan kelestarian. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa realitas bukan sesuatu yang “di luar sana”, tetapi bagian dari jejaring keberadaan yang menyertakan subjek.

3. Proses Mengenal: Keterlibatan Praksis dan Simbolik. Cara mengenal dalam epistemologi desa bukan melalui pengamatan distansi atau metode eksperimen objektif, melainkan melalui keterlibatan langsung, praksis, dan simbolik, melalui kerja, ritus, cerita, dan relasi sehari-hari. Mengetahui bukanlah tindakan murni rasional, melainkan aktivitas yang menyatu dengan tubuh, tanah, kerja kolektif, dan bahasa komunitas. Karena itu, metode epistemik desa lebih bersifat naratif, metaforis, dan “tertanam”, menekankan pengetahuan sebagai “sesuatu yang dialami” bukan semata dijelaskan.

4. Kriteria Kebenaran: Keberlangsungan dan Keharmonisan. Kriteria kebenaran dalam epistemologi desa bukanlah korespondensi logis atau verifikasi ilmiah, melainkan apakah pengetahuan itu menjaga kehidupan, menciptakan harmoni, dan memastikan keberlanjutan relasi sosial dan ekologis. Pengetahuan dinilai benar jika ia berguna secara eksistensial, menjaga nilai, dan tidak merusak keseimbangan. Dengan demikian, kebenaran dalam epistemologi desa bersifat praksis dan normatif, bukan hanya deskriptif.

Dari keempat komponen tersebut dapat dikatakan bahwa epistemologi desa bukan hanya menata cara mengetahui, tetapi membentuk horizon hidup bersama. Pengetahuan yang timbul dari kedalaman pengalaman, bukan dari pemisahan analitis. Karena itu, setiap komponen epistemiknya — subjek, objek, cara mengenal, dan kriteria kebenaran — dibentuk oleh jaringan keterhubungan eksistensial, yang bersifat ekologis, kolektif, dan reflektif. Inilah yang membedakan epistemologi desa dari epistemologi modern yang berangkat dari distansi dan abstraksi.

***

Dengan pemahaman atas epistemologi yang demikian itu, maka sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ekologi merupakan dasar keberadaan yang memungkinkan subjek bermukim, sebab tanpa keterhubungan yang ritmis dan berkelanjutan dengan alam, antara lain dalam bentuk tanah, air, musim, dan lanskap, tidak ada kemungkinan bagi kehidupan kolektif yang stabil dan reflektif. Dalam horizon ini, ekologi tidak hanya menjadi kondisi material, melainkan pra-syarat keberadaan yang memungkinkan timbulnya pengalaman dan kesadaran. Karena itu, ekologi menjadi fondasi dari epistemologi desa, sebab pengetahuan tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari keterlibatan dengan dunia yang dihadiri dan dialami secara ekologis. Sebaliknya, epistemologi memberi makna pada ekologi, sebab hanya dalam kerangka pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman dan nilai, alam tidak direduksi menjadi objek eksploitasi, tetapi dimaknai sebagai ruang bermukim yang harus dirawat dan dihormati. Dengan demikian, terjadi saling-memungkinkan antara ekologi dan epistemologi, membentuk dasar kehidupan desa yang reflektif dan berakar.

Dalam kerangka itu pula, ekonomi menempati posisi sebagai bentuk praksis keberadaan yang memediasi dan menstrukturkan relasi antara subjek yang bermukim dan ekologi yang dihuni, serta sebagai perwujudan konkret dari nilai dan pengetahuan yang hidup. Ekonomi bukan sekadar mekanisme produksi dan distribusi, melainkan modus relasional di mana nilai, kerja, dan tanggung jawab diwujudkan dalam kehidupan bersama. Ekonomi dalam pengertian ini, menjadi jembatan antara ekologi dan epistemologi, sebab dari kerja atas tanah dan pengelolaan sumber daya lahir pengetahuan, solidaritas, serta struktur sosial yang bermakna. Dalam konteks ini, ekonomi desa adalah ekonomi yang tertanam, yakni sistem nilai yang bersifat kontekstual, relasional, dan praksis, di mana pertukaran bukan hanya soal barang, tetapi juga soal makna, hubungan, dan keberlanjutan. Maka, ekonomi bukan pelengkap, melainkan simpul pengikat antara ruang hidup dan cara mengetahui, yang menjamin kelangsungan dan keadilan dalam keberadaan.

Apa artinya? Pada titik inilah kita hendak mengatakan bahwa ekologi, ekonomi, dan epistemologi, dapat dipahami sebagai fondasi dasar yang menyusun arsitektur keberadaan desa. Jika demikian itu, muncul pertanyaan mendalam apakah terdapat elemen lain yang juga primer, bukan hasil derivasi dari ketiganya, namun ikut serta membentuk struktur keberadaan desa. Pertanyaan ini sebenarnya melampaui apa yang hendak dikaji dan yang akan dipromosikan sebagai pengetahuan desa, karena akan masuk kedalam arena yang lebih luas dan lebih mendalam. Apa yang dimaksudkan di sini adalah hal tentang waktu, yang kita pahami sebagai hal yang juga primer. Dan persis dalam pemahaman ini, waktu yang dimaksud bukanlah waktu dalam pengertian umum, bukan waktu dalam arti kronologis atau linear, tetapi sebagai pengalaman temporal yang melekat pada cara desa berada, bekerja, dan mengetahui. Waktu desa adalah waktu yang ritmis, siklikal, dan historis, yang menyatu dengan musim, ritus, generasi, dan memori kolektif. Waktu bukan hanya latar, tetapi “unsur konstitutif” yang memungkinkan berlangsungnya relasi ekologis (melalui siklus alam), ekonomi (melalui ritme kerja dan panen), serta epistemologi (melalui pewarisan pengetahuan).

Dengan demikian, waktu sebagai “pengalaman temporal” dapat dikatakan sebagai elemen dasar keempat, yang tak terderivasi dari ketiganya, namun memungkinkan sekaligus membingkai seluruh struktur keberadaan desa secara mendalam dan berkesinambungan. Kendati dalam pembahasan ini diungkap, namun hal tentang waktu tidak akan menjadi bagian dari uraian ini. Pengungkapannya hanya dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa konsep waktu menjadi bagian dari keseluruhan keberadaan desa, tetapi belum menjadi kajian. Atau setidaknya, uraian tentangnya ditunda, dan tetap dalam ingatan. Pembahasan akan lanjut dengan menemukan relasi antara unsur atau titik utama. Yakni relasi antara ekologi dan epistemologi, antara ekologi dan ekonomi, dan antara ekonomi dan epistemologi. Begini uraiannya:

Relasi antara ekologi dan epistemologi menimbulkan kulturalitas, yakni terbentuknya sistem simbolik, ritus, narasi, dan makna yang berasal dari pengalaman ekologis yang dialami secara reflektif dan diwariskan secara naratif; alam tidak hanya dihuni, tetapi dimaknai. Relasi antara ekonomi dan ekologi melahirkan struktur sosial, sebab cara produksi dan distribusi nilai yang tertanam dalam ruang ekologis membentuk pola relasi, peran, dan kohesi dalam komunitas; kerja atas tanah menentukan struktur kerja dan solidaritas. Sementara itu, relasi antara ekonomi dan epistemologi menghasilkan politik (lokal), karena dari cara kerja dan pertukaran yang dijustifikasi oleh pengetahuan lokal, tumbuh legitimasi atas otoritas, pengambilan keputusan, dan pengelolaan nilai bersama; siapa yang tahu, ia dipercaya, dan yang dipercaya mengatur. Ketiga relasi ini membentuk medan horizontal kehidupan desa, di mana sosial, budaya, dan politik bukanlah entitas otonom, melainkan timbul dari konfigurasi intensional antar elemen dasar.

Lebih jauh dapat dipahami:

I. Relasi Ekologi dan Epistemologi → Kultur. Yakni, interaksi antara alam yang dihuni (ekologi) dan cara memahami yang hidup (epistemologi) menghasilkan makna-makna kolektif yang tidak bersifat abstrak, melainkan tertanam dalam pengalaman ekologis yang dialami bersama. Dari relasi ini lahir kulturalitas, yaitu sistem simbol, narasi, ritus, mitos, dan larangan yang memuat pengetahuan ekologis dalam bentuk-bentuk simbolik. Contohnya: larangan menebang pohon tertentu, upacara panen, atau kisah tentang sungai keramat. Ini bukan sekadar kebudayaan, tetapi hasil dari pengetahuan yang memaknai alam. Mengapa demikian? Karena pengetahuan dalam epistemologi desa tidak netral, melainkan terlibat, maka pengalaman ekologis tidak hanya dihidupi, tetapi dimaknai secara simbolik dan disampaikan melalui ekspresi kultural yang kolektif.

II. Relasi Ekonomi dan Ekologi → Sosial. Yakni, cara masyarakat mengelola dan mendistribusikan nilai dari ruang ekologis — seperti tanah, air, dan hasil bumi — membentuk struktur hubungan sosial dalam komunitas. Relasi ini melahirkan struktur sosial, yaitu pembagian kerja, sistem kepemilikan, bentuk solidaritas, dan norma gotong royong. Misalnya, siapa yang mengelola lahan, siapa yang membantu panen, dan bagaimana hasilnya dibagi — semuanya membentuk kohesi sosial. Mengapa? Karena ekonomi desa bersifat relasional dan tertanam, serta sumber daya berada dalam ruang ekologis yang terbatas, maka tata kelola ekonomi atas ekologi membentuk struktur sosial yang hidup, bukan sistem kontrak formal.

III. Relasi Ekonomi dan Epistemologi → Politik. Yakni, distribusi nilai dan kerja dalam komunitas tidak dapat dipisahkan dari siapa yang memiliki pengetahuan tentang musim, tanah, pengobatan, atau aturan adat. Pengetahuan menjadi sumber legitimasi dalam pengelolaan kolektif. Dari sini muncul bentuk politik (lokal), yakni siapa yang dipercaya untuk mengambil keputusan, siapa yang memiliki otoritas moral dan epistemik, serta bagaimana keputusan diambil secara kolektif. Ini bukan politik formal, melainkan politik berbasis nilai dan pengetahuan. Mengapa? Karena, dalam epistemologi desa, pengetahuan bukan alat kuasa, melainkan landasan kepercayaan. Maka distribusi ekonomi yang adil tidak hanya bergantung pada kepemilikan, tetapi pada otoritas epistemik yang membentuk dasar legitimasi politik komunitas. Relasi kuasa tetaplah dalam kerangka kebermukiman.

Jadi, ingin dikatakan di sini bahwa kesemuanya itu membentuk “bidang horizontal” dari struktur desa, di mana politik, sosial, dan budaya bukan entitas berdiri sendiri, melainkan timbul dari relasi-relasi dasar yang hidup dan reflektif. Dengan demikian, kehidupan desa dapat dibaca sebagai konfigurasi eksistensial yang terus-menerus terbentuk melalui dinamika antara hidup, makna, dan nilai. Oleh sebab itulah, pertanyaan berkembang kepada soal: Pertama, apa yang timbul dari relasi ketiga titik tersebut atau ketika ketiga titik mengalami interaksi apa yang ditimbulkannya? Kedua, apa yang timbul dari garis yang timbul dari relasi dua titik utama, atau ketika ketiga garis yang timbul dari relasi dua titik utama mengalami interaksi, apa yang ditimbulkannya? Kita pahami sebagai berikut:

- Interaksi Tiga Titik: Ekologi, Ekonomi, Epistemologi → Struktur Dasar Keberadaan. Yang dimaksud adalah bahwa ketika tiga titik dasar (ekologi, ekonomi, epistemologi) berinteraksi secara integral, yang ditimbulkan adalah arsitektur dasar dari dunia-hidup desa sebagai sistem kehidupan yang menyatu. Ini bukan hasil penjumlahan, melainkan struktur keberadaan yang saling-membatasi dan saling-memungkinkan. Yang dihasilkan adalah desa sebagai unit keberadaan, bukan administrative, yang memuat cara hidup, cara mengetahui, dan cara mengelola nilai dalam satu kesatuan praksis eksistensial. Interaksi ini membentuk fondasi internal desa sebagai realitas yang hidup. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena ketiganya merupakan elemen dasar, maka interaksi mereka melahirkan modus keberadaan komunitas, di mana hidup dialami dalam keseimbangan antara kebutuhan, pengetahuan, dan keterhubungan dengan alam.

- Interaksi Tiga Garis: Politik, Sosial, Kultural → Artikulasi Kehidupan Bersama. Yang dimaksud adalah bahwa ketika tiga garis yang terbentuk dari relasi antar titik berinteraksi, yang ditimbulkan adalah bidang horizontal kehidupan bersama, yakni manifestasi dari struktur dasar keberadaan dalam bentuk ekspresi sosial, simbolik, dan institusional. Yang dihasilkan adalah kehidupan desa sebagai ruang artikulatif, di mana nilai-nilai dijalankan dalam bentuk kerja sama sosial, ekspresi kultural, dan pengambilan keputusan kolektif. Mengapa demikian? Karena tiga garis tersebut bukan elemen dasar, tetapi hasil derivatif yang bersifat ekspresif. Interaksinya membentuk dimensi penghayatan bersama yang memperlihatkan dinamika, struktur, dan sistem pengorganisasian hidup komunitas.

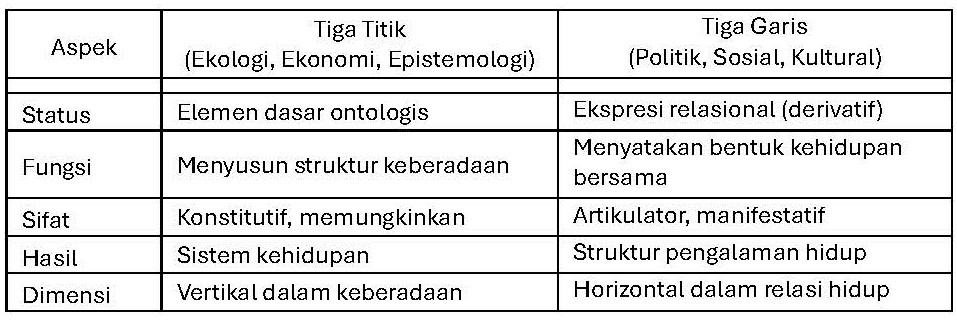

- Apa yang membedakan keduanya? Secara sederhana kita dapat menyebut bahwa pada yang pertama, yakni relasi tiga titik, dipahami menjawab “apa yang memungkinkan keberadaan desa?”, sedangkan yang kedua, yakni relasi tiga garis, dipahami menjawab “bagaimana keberadaan itu diwujudkan secara hidup?” Adapun perbedaan yang rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- Interaksi Tiga Titik dan Tiga Garis → Kesadaran Etis (Etika sebagai Emergensi Vertikal). Yang dimaksud adalah bahwa ketika tiga elemen dasar (titik) dan tiga artikulasi relasional (garis) berinteraksi secara keseluruhan dan intensif, maka muncul suatu tegangan eksistensial yang menghasilkan etika sebagai “horizon transendental”. Ini adalah momen reflektif di mana keberadaan tidak hanya dijalani, tetapi dipersoalkan dan dinilai. Yang dihasilkan adalah munculnya etika sebagai “titik vertikal”, yaitu kesadaran tanggung jawab yang melampaui fungsionalitas sistem, dan mempersatukan struktur dengan praksis secara normatif. Mengapa demikian itu? Karena etika tidak hadir dari elemen tertentu, tetapi dari keterjalinan seluruh elemen secara intensif. Ketika relasi tidak lagi sekadar berlangsung, tetapi disadari dan dihadapi secara reflektif, maka etika lahir sebagai pusat evaluatif atas cara hidup itu sendiri. Etika menjadi panggilan keberadaan.

- Sampai di sini, hendak ditegaskan bahwa desa tidak hanya dilihat sebagai sistem, tetapi sebagai keberadaan reflektif yang hidup, berpikir, dan bertanggung jawab. Sebuah “arsitektur eksistensial”[ii] yang menyatukan hidup, makna, dan nilai dalam satu kesatuan yang terus-menerus diperbarui. (bersambung) [Desanomia – 23.5.25 – TM]

[i] Kata “dijalani” dan “dialami”, kerapkali dipertukarkan. Perbedaan antara “dijalani” dan “dialami” terletak pada intensitas keterlibatan dan kedalaman kesadaran dalam menghadapi realitas. “Dijalani” mengacu pada keberlangsungan suatu proses atau keadaan secara praktis dan berkesinambungan, sering kali dalam kerangka tugas, peran, atau kebiasaan; ia menandakan keterlibatan aktif dalam arus kehidupan. Sementara itu, “dialami” mengandung dimensi kesadaran reflektif dan afektif yang lebih dalam—suatu perjumpaan dengan kenyataan yang menyentuh dimensi subjektif dan emosional dari diri, bahkan melibatkan makna dan transformasi eksistensial. Sesuatu dapat dijalani tanpa sepenuhnya dialami, namun yang dialami secara mendalam pasti juga sedang dijalani, namun dengan kesadaran yang penuh. Dalam konteks epistemologi desa, keduanya saling melengkapi: pengetahuan tidak hanya dijalani secara praksis, tetapi juga dialami sebagai makna yang hidup dan mengikat.

[ii] Banyaknya tanda petik (“ … “) sebenarnya merupakan saksi bahwa pengertian yang sebenarnya belum sepenuhnya diwakili oleh kata atau frasa yang digunakan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Yakni mengungkap yang tidak mudah untuk diungkap.