sumber ilustrasi: unsplash

1 Mei 2025 15.30 WIB – Akar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sesuai maksud yang telah diutarakan pada edisi satu [Dialog (1)], bahwa catatan tentang dialog, akan terbit sebagai serial, dimana setiap seri akan menampilkan percakapan antara tiga pihak yakni X (yang dalam hal ini dianggap mewakili tradisi pemikiran desa), Y (yang diandaikan mewakili tradisi pemikiran akademi) dan Z (yang diposisikan sebagai pihak di luar dua tradisi tersebut). Edisi kali ini [dialog (2)], seharusnya merupakan percakapan kedua, tentang kontekstualitas dan situasionalitas. Namun, rencana tersebut ditunda, oleh sebab ada pertanyaan yang masuk ke redaksi, yang pada intinya mempersoalkan mengenai apa yang disebut ciri dari sistem pengetahuan lokal (setempat). Pada intinya pertanyaan meragukan daftar ciri yang berjumlah sepuluh hal. Dan di sisi lain, mempersoalkan apakah ciri-ciri tersebut benar-benar berbeda satu sama lain?

Atas dasar itulah, edisi ini, tidak melanjutkan dialog, melainkan menjeda dialog dengan menampilkan suatu catatan tambahan, yang seharusnya merupakan catatan awal, sehingga dapat diperoleh gambaran awal ketika hendak masuk ke dalam dialog. Catatan ini akan berusaha menjelaskan apa maksud dari ciri tersebut, darimana diperoleh dan gambaran tentang perbedaan masing-masingnya, yang akan digambarkan dalam bentuk matrik. Pada bagian akhir, akan disertakan suatu lukisan lain yang sebenarnya kurang mendapatkan perhatian, yakni tentang bahasa. Lebih dari itu semua, penting juga disadari sedari awal, bahwa catatan ini sendiri sejak mulanya menyadari posisinya yang tidak mudah. Yakni suatu kesadaran bahwa mengungkapkan pengetahuan setempat, sebagaimana dirinya tersebut, secara persis secara maknawi, merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Upaya tertinggi yang dapat dilakukan adalah mendekatinya, dengan empati, rendah hati, jujur dan sikap terbuka.

Setempat

Tentang setempat. Pada bagian awal dialog (1) ada tertulis pengetahuan lokal (setempat). Rupanya, tindakan memberi makna lain dari lokal, dengan kata setempat, menimbulkan persoalan. Ada yang mengatakan bahwa kata “lokal” lebih tepat ketimbang “setempat”. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggantian kata lokal dengan setempat, hanya memberi kesan seolah-olah kata serapan tidak mampu mewakili realitas pengetahuan yang sebenarnya lebih jelas dengan sebutan pengetahuan lokal. Tentu saja pandangan ini punya hak tersendiri untuk diungkapkan. Pandangan tersebut diakui dan diperkenankan, serta lebih dari itu, punya ketajaman dalam penglihatan, karena dapat menemukan hal yang dianggap kurang tepat, dalam suatu uraian yang jika ditinjau secara sambil lalu nampak sama. Kita perlu memberi apresiasi. Namun, demikian, kita juga layak untuk bertanya lebih jauh, yakni apakah benar demikian?

Hal yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa pemakaian kata “setempat”, bukan sekedar tindakan mengganti kosakata, akan tetapi di dalamnya termuat pula suatu eksplorasi dalam bahasa. Sudah barang tentu penggunaan kata “setempat”, bukan untuk “sekedar berbeda”. Justru dalam kesadaran “mencari”, dan keinginan agar sepenuhnya mampu mengungkapkan apa yang sering terhalang untuk dapat terungkap, maka pertanyaan tentang pilihan kata menjadi concern tersendiri. Pada titik inilah, muncul kesadaran bahwa ada keterbatasan bahasa dalam mengungkapkan apa yang secara umum akan disebut sebagai pengetahuan “bermukim”. Keterbatasan ini bukan karena ketidakmampuan dalam mengeksplorasi Bahasa, namun karena keterbatasan merupakan hal yang melekat. Mengapa? Karena “yang bermukim”, hanya dapat sepenuhnya terungkap, hanya dan hanya jika, sepenuhnya menggunakan Bahasa yang berakar dalam kebermukimannya. Artinya hanya dalam kebermukiman, peristiwa mengalami sepenuh-penuhnya dapat berlangsung. Dan hanya lewat itulah suatu makna dapat muncul dan menampakkan dirinya, seutuh akses kepadanya.

Memang tidak bisa diingkari bahwa kata lokal merupakan kata serapan dari lokal. Pengertian lokal, tidak tunggal: dari, berada di, melayani, atau bertanggung jawab atas suatu wilayah kecil, khususnya dalam suatu negara. Ada pula pengertian: (a) ditandai oleh atau berhubungan dengan posisi dalam ruang; (b) dari, berkaitan dengan, atau karakteristik suatu tempat tertentu; (c) terutama melayani kebutuhan distrik terbatas tertentu; (d) melibatkan atau hanya mempengaruhi bagian terbatas dari organisme; dan (e) berhubungan dengan atau berhubungan dengan komunikasi telepon dalam area tertentu. Sangat nampak bahwa “lokal” pada dirinya termuat horizon pengetahuan dan pengalaman tertentu. Dan memang, dalam kerangka pengetahuan, istilah “lokal” memang sering dipakai sistem pengetahuan dominan (ilmu modern, universalisme epistemik) untuk menyebut pengetahuan yang tidak berasal dari pusat epistemik (epistimologi mainstream) dan yang sersifat partikular, kontekstual, tidak (dianggap) bisa digeneralisasi. “Lokal” adalah label yang diberikan dari luar — penanda “suatu pengetahuan lain”, liyan”. Seperti dalam frasa “pengetahuan lokal”, yang berfungsi sebagai kontras dari pengetahuan ilmiah/universal/global. Secara demikian, “lokal” menjadi konstruksi universal untuk menamai sesuatu yang bukan universal. Oleh karena itu, istilah “lokal” dapat dikatakan lebih abstrak, karena merupakan posisi dalam struktur diskursif global.

Sementara itu, “setempat” dipandang lebih dekat, setidaknya diartikan demikian, dan lebih berakar pada: (a) Keberadaan aktual, pada di sini dan sekarang; (b) Bukan karena dibandingkan dengan “yang universal”, tetapi karena memang berposisi di tempat tertentu dalam relasi ruang hidup. Kesetempatan adalah “yang tertanam” — berada dalam ruang sosial, historis, dan eksistensial yang tidak harus dibandingkan dengan universalitas apa pun. Dan akan berarti (i) “Setempat” tidak menandai posisi dalam hirarki pengetahuan; dan (ii) Justru lebih konkret, kontekstual, dan tidak mewakili klaim abstraksi. Atas dasar itulah, frasa pengetahuan setempat, dipandang lebih mewakili apa yang sedang dibicarakan ketimbang pengetahuan lokal. Pernyataan ini dalam kesadaran bahwa makna yang utuh, tetapi tidak mungkin dapat dicapai. Bukan pertama-tama lantaran pilihan kata, namun karena memang sifat dasar pengetahuan yang hanya sepenuhnya dapat diketahui hanya dengan mengalaminya.

Tidak Sama

Tentang sepuluh ciri dari pengetahuan setempat. Jika ada pandangan bahwa kesepuluh ciri tersebut, pada dasarnya ada hal yang sama, tentu sangat bisa dipahami. Mengapa? Pertama, karena memang dalam pengertian yang diberikan kepadanya ada kesan kesamaan. Baik karena kosakata yang berdekatan dari segi makna, namun juga karena keterbatasan Bahasa dalam mendeskripsikannya. Namun, harus dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa kesepuluh aspek tersebut benar atau masing-masing berlainan sama sekali.

Kita hendak mengatakan bahwa suatu pandangan yang menyatakan bahwa kesepuluh ciri pengetahuan setempat yang telah diuraikan sebelumnya “pada dasarnya sama” atau “tidak lain hanyalah pengulangan dalam bentuk berbeda” merupakan kekeliruan yang bersumber dari cara pandang yang menyederhanakan kompleksitas pengetahuan setempat – baik dari segi pengetahuan maupun keberadaannya. Pandangan tersebut, umumnya muncul dari pembacaan yang hanya mencermati tema-tema permukaan tanpa menelusuri struktur kedalaman dari masing-masing ciri. Padahal, sekalipun kesepuluh ciri tersebut tampak bergerak di sekitar nilai-nilai yang serupa—seperti kedekatan dengan dunia, keterlibatan tubuh, atau kontekstualitas—masing-masing menyandang intensi epistemik dan eksistensial yang khas dan tidak saling dapat direduksi.

Kesan kesamaan itu sebagian besar muncul karena adanya tumpang tindih istilah atau kosa kata: misalnya, “bermukim”, “partisipatif”, “berwujud”, dan “relasional” sama-sama berbicara tentang keberadaan manusia yang menyatu dengan dunia. Namun, kesamaan bahasa tidak serta merta menandakan kesamaan makna. Justru di sinilah letak tantangan substansialnya, yakni untuk mengurai bagaimana kata-kata yang tampaknya berdekatan itu sebenarnya menunjuk pada struktur atau dimensi pengetahuan yang berbeda secara mendasar.

Misalnya, ciri bermukim menunjuk pada keberadaan eksistensial, di mana manusia tidak sekadar mengamati dunia dari luar, melainkan hidup di dalamnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas sosio-ekologis setempat. Ini adalah pernyataan tentang modus keberadaan. Sedangkan ciri partisipatif lebih menekankan pada cara pengetahuan diperoleh, yakni melalui keterlibatan langsung, bukan pengamatan netral. Ini bukan soal di mana manusia berada, tetapi bagaimana ia hadir sebagai subjek pengetahuan. Sementara itu, berwujud mengangkat dimensi performatif dan ketertanaman dari pengetahuan: bahwa pengetahuan tidak hanya tinggal di kepala atau dalam kata, tetapi dialami melalui tindakan, tubuh, dan keterampilan. Ketiga ciri ini, meskipun sama-sama mengacu pada “kedekatan”, sebenarnya membicarakan tiga aspek yang berbeda: ontologi tempat (berada dalam), epistemologi partisipasi, dan ekspresi praktis.

Demikian juga, kontekstual dan temporalitas siklikal mungkin tampak berbicara tentang keterikatan pada waktu dan tempat. Tetapi jika ditelusuri lebih mendalam, “kontekstual” menyangkut validitas kebenaran yang bergantung pada situasi historis-kultural tertentu. Ini adalah klaim epistemologis mengenai batas universalitas. Sedangkan “temporalitas siklikal” berbicara tentang pengalaman waktu yang tidak linier, tetapi berirama, terhubung dengan musim, generasi, dan leluhur. Ini adalah klaim ontologis sekaligus kosmologis tentang struktur waktu itu sendiri. Yang satu membahas horizon pembenaran pengetahuan, yang lain membahas struktur realitas temporal di mana pengetahuan itu muncul dan diwariskan.

Lebih lanjut, narasi dan plural sering dianggap serupa karena keduanya memberi tempat pada keberagaman suara dan bentuk. Namun narasi menunjuk pada bentuk ekspresi pengetahuan—cerita, mitos, lagu — yang menyampaikan makna secara simbolik dan afektif. Ini berkaitan dengan bahasa sebagai media relasional, bukan representasi logis. Sebaliknya, plural mengandung muatan politik dan epistemik yang lebih luas: bahwa tidak ada satu suara pun yang mendominasi, dan bahwa keberagaman makna adalah prinsip dasar dalam cara tahu komunitas. Pluralitas adalah prinsip keragaman epistemik, sementara naratif adalah mode ekspresi dari pengalaman.

Ciri relasional dan hak (resistensi epistemik) juga sering dianggap sejenis karena keduanya menolak dikotomi dan dominasi. Namun, relasional berbicara tentang struktur dunia itu sendiri sebagai jaringan hubungan—antara yang hidup dan mati, yang terlihat dan tak terlihat. Ini adalah klaim ontologis dan kosmologis. Sedangkan hak epistemik adalah pernyataan normatif dan politis: bahwa cara tahu lokal memiliki hak untuk eksis dan diakui dalam sistem pengetahuan global. Yang satu adalah deskripsi realitas kosmos, yang lain adalah tuntutan keadilan epistemik.

Jadi dapat dikatakan bahwa pandangan yang menyamakan kesepuluh ciri ini merupakan cerminan dari sikap terlalu cepat menggeneralisasi nilai-nilai umum seperti “keterlibatan”, “konkret”, atau “kehidupan komunitas”, tanpa mengurai modul epistemiknya. Dalam hal ini, pendekatan yang reduktif justru menutup kemungkinan untuk menangkap kekayaan struktur kognitif dan sosial yang hidup dalam masing-masing ciri. Ia mengabaikan bahwa setiap ciri lahir dari pergulatan historis dan konseptual yang berbeda, dan karenanya memerlukan pembacaan yang cermat, bukan sekadar kategorisasi tematik.

Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa kesepuluh ciri tersebut “sama saja” adalah pandangan yang menutup keunikan masing-masing dimensi pengetahuan setempat. Pandangan tersebut kurang berhasil membaca bahwa sistem pengetahuan ini bukan hanya menyatu dalam kehidupan, tetapi juga terstruktur secara kompleks dalam relasi antara keberadaan, pengetahuan, tindakan, ekspresi, dan kekuasaan. Mereduksi kesepuluh ciri ini menjadi satu wajah umum berarti melewatkan peluang untuk memahami bagaimana masyarakat lokal membangun sistem pengetahuannya sendiri dengan logika, nilai, dan bentuk yang khas—yang bukan hanya berbeda dari pengetahuan modern, tetapi juga berbeda satu sama lain dalam jaring kehidupan yang mereka rajut.

Matrik

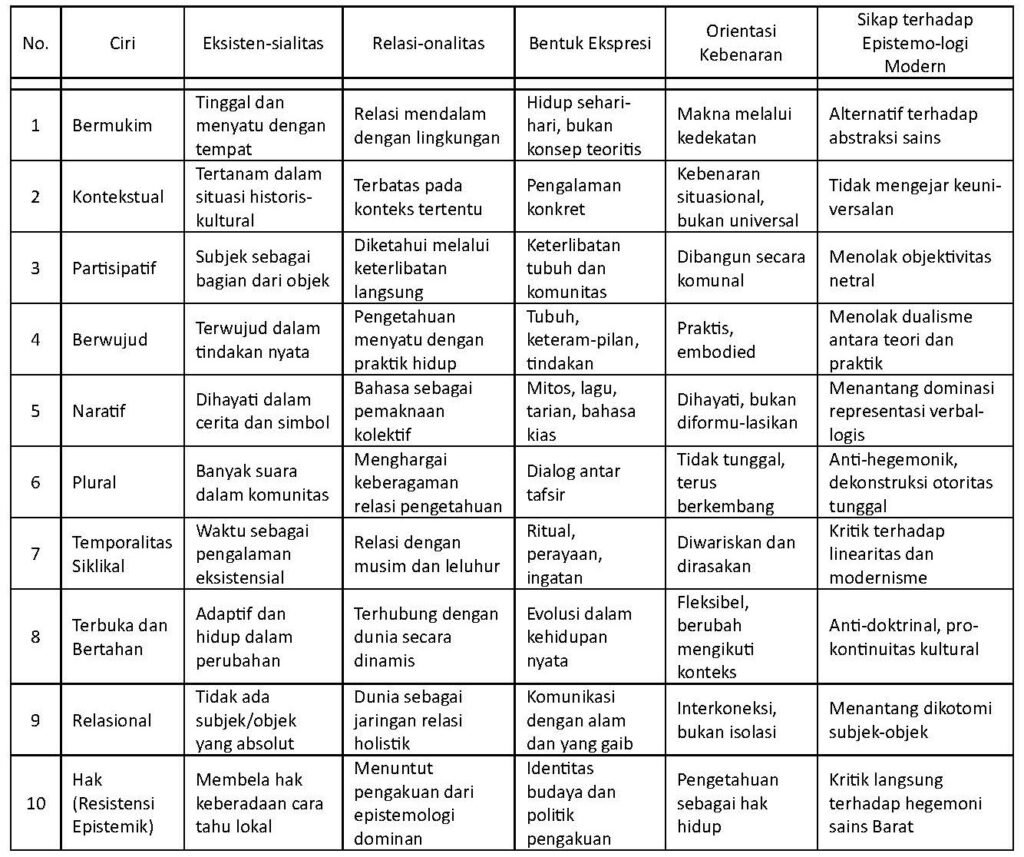

Untuk agar menghindari generalisasi yang menyederhanakan, diperlukan suatu bentuk pembacaan yang lebih tajam. Suatu cara membaca yang tidak hanya menyerap kandungan tematik, tetapi juga mampu membedakan struktur secara rinci, serta landasan pemikiran dari setiap ciri tersebut. Di sinilah pentingnya penyusunan matriks. Matriks di sini adalah upaya untuk memperlihatkan dimensi-dimensi yang secara laten membentuk keragaman karakteristik pengetahuan setempat. Ia adalah medium konseptual yang memungkinkan kita untuk membandingkan, menyandingkan, dan membedakan berbagai aspek yang mungkin tampak serupa secara kasat mata, tetapi memiliki basis keberadaan dan hal tentang hakekat pengetahuan yang berbeda-beda. Melalui matriks, kita bisa memetakan bukan hanya isi dari masing-masing ciri, tetapi juga bagaimana isi itu berdiri dan bekerja dalam dimensi yang lebih mendasar.

Ada lima lima komponen, yang diusulkan untuk mengerti kesepuluh ciri tersebut, yakni eksistensialitas, relasionalitas, bentuk ekspresi, orientasi kebenaran, dan sikap terhadap epistemologi modern. Pilihan atas lima komponen tersebut dilandasi oleh pertimbangan analitis bahwa untuk memahami struktur mendalam dari pengetahuan setempat, kita perlu mengurai aspek-aspek fundamental yang membentuk suatu sistem pengetahuan secara utuh, bukan hanya permukaannya. Kelima komponen ini dipilih bukan sebagai kategori netral, tetapi sebagai perangkat konseptual yang mengakar dalam analisis filosofis tentang hakikat pengetahuan, keberadaan, serta konteks sosial dan politiknya. Berikut ini adalah argumen analitis untuk masing-masing:

- Satu:

Eksistensialitas – Komponen ini diambil dari pertanyaan dasar: bagaimana subjek hadir dalam dunia? Dalam konteks pengetahuan setempat, pengetahuan tidak bersifat lepas dari keberadaan, tetapi menyatu dengan kehidupan. Karena itu, membedakan ciri-ciri pengetahuan setempat berdasarkan derajat atau modus penghayatan eksistensial menjadi penting. Pengetahuan yang “bermukim” berbeda secara eksistensial dengan pengetahuan yang “naratif”, walaupun keduanya menyiratkan kedekatan dengan kehidupan. Eksistensialitas sebagai komponen membuka cara untuk menilai apakah pengetahuan itu bersifat kontemplatif, partisipatoris, atau tertanam —dan dengan demikian memungkinkan pembacaan yang lebih tajam atas fondasi keberadaan suatu pengetahuan.

- Dua:

Relasionalitas – Pengetahuan setempat umumnya berpijak pada pemahaman dunia yang tidak dualistik, melainkan holistik dan terhubung. Dalam konteks ini, penting untuk memetakan bagaimana masing-masing ciri memahami hubungan antara manusia, alam, roh, dan entitas lain. Relasionalitas menjadi penentu penting dalam membedakan bentuk-bentuk pengetahuan yang berakar pada interkoneksi (misalnya, “relasional” atau “temporalitas siklikal”) dari yang lebih menekankan keterlibatan fisik (misalnya, “partisipatif”). Komponen ini juga memungkinkan analisis terhadap struktur metafisik dari pengetahuan, apakah ia bekerja dalam kerangka relasi horizontal, vertikal, atau kosmologis.

- Tiga:

Bentuk Ekspresi – Setiap sistem pengetahuan tidak hanya dibedakan oleh apa yang ia ketahui, tetapi bagaimana ia menyampaikan dan mewariskan pengetahuan tersebut. Dalam pengetahuan setempat, bentuk ekspresi tidak selalu berbentuk proposisional atau tekstual, melainkan bisa hadir sebagai tarian, cerita, ritual, atau keterampilan. Maka dari itu, bentuk ekspresi menjadi komponen kunci untuk membedakan antara pengetahuan sebagai narasi, sebagai tindakan, atau sebagai praktik yang berulang. Secara epistemologis, ini menunjukkan bahwa media pengetahuan turut menentukan strukturnya. Dengan menganalisis bentuk ekspresi, kita dapat menilai performativitas pengetahuan dan bagaimana ia “diketahui” melalui tubuh, komunitas, atau simbol.

- Empat:

Orientasi Kebenaran – Dalam filsafat pengetahuan, salah satu dimensi utama adalah pertanyaan tentang kebenaran: apa yang membuat sesuatu dianggap benar? Di sinilah kita bisa melihat ketegangan antara kebenaran sebagai korespondensi objektif (seperti dalam sains modern) dengan kebenaran sebagai pengalaman kontekstual atau kesaksian komunitas. Pengetahuan setempat tidak memiliki satu model kebenaran tunggal. Oleh karena itu, orientasi terhadap kebenaran menjadi kriteria analitis yang penting untuk membedakan, misalnya, antara pengetahuan yang hidup dalam konteks komunitas (“kontekstual”) dengan yang mengakar dalam pengalaman ritual (“temporalitas siklikal”). Komponen ini menampilkan kedalaman epistemologis dari masing-masing ciri, dan bagaimana mereka memposisikan klaim kebenarannya.

- Lima:

Sikap terhadap Epistemologi Modern – Dalam dunia yang didominasi oleh sistem pengetahuan Barat yang rasionalistik, objektivistik, dan universalistik, keberadaan pengetahuan setempat selalu berada dalam relasi kuasa. Maka, salah satu cara membedakan tiap ciri adalah melihat sikapnya terhadap dominasi ini: apakah ia bersifat adaptif, subversif, atau resistif? Komponen ini bukan sekadar kategori politis, tetapi juga epistemologis: ia mencerminkan bagaimana pengetahuan setempat membangun identitas dan legitimasi dalam lanskap global yang hegemonik. Dengan memasukkan komponen ini, kita dapat memahami dimensi kritik internal maupun eksternal dari setiap ciri, serta hubungan mereka terhadap sistem pengetahuan dominan.

Secara keseluruhan, kelima komponen ini membentuk semacam kerangka reflektif yang memungkinkan kita membaca pengetahuan setempat dalam kedalaman multidimensi: dari cara keberadaannya dalam hidup, pola hubungan ontologisnya, medium ekspresinya, prinsip epistemologisnya, hingga posisi kritisnya dalam struktur kuasa pengetahuan global. Tanpa komponen-komponen ini, analisis atas pengetahuan setempat akan cenderung meluncur di permukaan, dan gagal menangkap kekayaan serta diferensiasi internalnya. Maka, pemilihan kelima ini bukan hanya pilihan metodologis, tetapi sebuah keputusan maknawi untuk merengkuh kompleksitas dan martabat sistem pengetahuan lain dengan serius.

Berikut ini adalah penyusunan kesepuluh ciri pengetahuan setempat dalam bentuk matriks konseptual, yang memperlihatkan persamaan dan perbedaan masing-masing poin berdasarkan beberapa dimensi tersebut.

Matriks ini menunjukkan bahwa pengetahuan setempat pada dasarnya merupakan cara hidup yang menyatu dengan dunia, tubuh, relasi, waktu, dan komunitas. Ia menolak pemisahan antara subjek dan objek, antara teori dan praktik, serta antara lokal dan universal. Yang menonjol dari sistem ini adalah konsepsi pengetahuan sebagai proses yang bersifat relasional, temporer, dan bermakna secara eksistensial, bukan sekadar akumulasi data atau proposisi logis.

Bahasa

Jika ditinjau kembali, maka dapat dikatakan bahwa anggapan kesepuluh ciri pengetahuan setempat tampak serupa di permukaan, berulang, bahkan identik, sesungguhnya tidak lepas dari keterbatasan bahasa dalam merepresentasikan kedalaman dan kompleksitas dari sistem pengetahuan yang bersifat menghidupi, tertanam, dan situasional. Pengetahuan setempat tidak tumbuh dalam bahasa yang terstruktur untuk menjelaskan dunia secara objektif dan sistematis, melainkan dalam bahasa yang hidup dalam relasi, ritus, tindakan, dan pengalaman kebermukiman. Artinya, bahasa yang digunakan dalam pengetahuan setempat tidak ditujukan untuk menjelaskan secara eksplanatoris, melainkan untuk menghubungkan, menyentuh makna, dan menghidupkan kembali pengalaman.

Dari sudut pandang pengetahuan setempat itu sendiri, disadari betul bahwa bahasa yang tersedia — terutama dalam bentuk tertulis dan representasional— selalu kurang (mampu) dalam mengungkapkan keseluruhan makna yang hidup dalam tubuh, tanah, musim, dan komunitas. Bahasa dalam tradisi ini bukanlah alat klasifikasi atau proposisi, melainkan bagian dari peristiwa mengalami: menyatu dalam kerja, nyanyian, tarian, ritus, dan narasi yang tidak selalu bisa dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa konseptual yang biasa digunakan dalam diskursus akademi atau sains,

Inilah mengapa ketika pengetahuan setempat mencoba diungkapkan dalam istilah-istilah modern, misalnya dalam ciri-ciri seperti “bermukim”, “relasional”, “partisipatif”, kata-kata tersebut menjadi terlalu elastis, menyerap makna dari ciri lain, dan memberi kesan seolah-olah semua sedang membicarakan hal yang sama. Padahal yang terjadi adalah bahwa bahasa kita tidak cukup kaya untuk membedakan secara presisi intensi-intensi yang berbeda, atau lebih tepatnya, bahasa kita terlalu terikat pada model representasi yang linier, rasional, dan objektif. Ia gagal menangkap dimensi performatif, afektif, dan kosmologis dari cara tahu setempat.

Keterbatasan ini juga menjadi salah satu sebab utama mengapa pengetahuan setempat sering disalahpahami, bahkan dalam banyak kasus disalahposisikan sebagai “tidak rasional”, “tidak sistematik”, atau “kurang ilmiah”. Karena ia tidak mampu menjelaskan dirinya dengan “bahasa yang diminta”, yakni bahasa sains atau diskursus akademik modern, maka ia mudah dianggap tidak mampu menjelaskan dirinya sama sekali. Padahal pengetahuan setempat tidak bisa dan tidak perlu menjelaskan dirinya dengan cara seperti itu, karena ia memiliki cara tahu dan cara mengungkap yang berbeda: bukan dengan definisi, tapi dengan keterlibatan; bukan dengan klasifikasi, tapi dengan partisipasi dalam ritus kehidupan.

Keadaan yang demikian ini, dalam batas-batas tertentu dan tentu dengan kehati-hatian, dapat dikatakan sebagai suatu koersi epistemik yang halus. Yakni, bahwa pengetahuan setempat didorong untuk menerjemahkan dirinya ke dalam logika pengetahuan hegemonik, dan ketika hasil terjemahan itu tampak kabur atau berulang, ia dapat “dituduh” sebagai tidak valid atau tidak berbeda. Tentu saja di sini bukan sekadar persoalan bahasa dalam arti linguistik, tetapi bahasa sebagai struktur epistemik, yaitu cara kita membentuk dan mengungkap kebenaran. Bahasa modern menuntut presisi representasional, sementara bahasa pengetahuan setempat menuntut resonansi makna dalam konteks kehidupan.

Maka, kesan bahwa sepuluh ciri pengetahuan setempat itu “sama saja” adalah ilusi yang diciptakan oleh perbedaan paradigma bahasa. Jika kita tidak membuka diri terhadap bentuk bahasa yang lain — yakni bahasa yang melekat pada pengalaman, tubuh, dan relasi yang hidup— kita akan terus menganggap cara tahu setempat sebagai kabur, repetitif, dan kurang bernilai konseptual. Sebaliknya, jika kita mampu mendengar suara dalam nyanyian, makna dalam mitos, dan pengetahuan dalam keterampilan merawat tanah, maka kita akan menyadari bahwa masing-masing ciri itu mengandung diferensiasi yang dalam dan saling melengkapi dalam jaringan epistemik yang sangat kaya. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya akan lebih adil dalam membaca pengetahuan setempat, tetapi juga diajak untuk merefleksikan batas-batas bahasa kita sendiri, dan membuka kemungkinan untuk cara tahu yang tidak selalu harus dijelaskan, tetapi bisa dialami.

Marjinalisasi

Dari sudut setempat, mungkin dapat dikatakan ada kesadaran endalam bahwa bahasa yang digunakan dalam sistem dunia saat ini bukan hanya berbeda dari “bahasa setempat”, tetapi diam-diam telah menggantikannya (baca: memarjinalisasi). Bahkan dalam batas tertentu, telah mencabut pengetahuan setempat dari tempat asalnya. Pengetahuan setempat, sebagaimana telah diungkapkan dalam berbagai cirinya, bukanlah pengetahuan yang terpisah dari tempat, tubuh, dan pengalaman; ia tidak hanya “menggunakan” bahasa, tetapi berada di dalam bahasa yang hidup bersama irama tanah, musim, mitos, dan komunitas. Bahasa dalam pengetahuan setempat bukanlah alat, melainkan tempat, wadah makna, sekaligus peristiwa keberlangsungan makna itu sendiri. Ungkapan ini mungkin dapat berlebihan, namun demikian itulah adanya.

Dalam realitas kontemporer, bahasa yang kini dominan, yakni bahasa yang datang bersama sejarah kolonialisme, modernitas, dan proyek rasionalisasi universal, sebenarnya melayani sains dan seluruh kerangka berpikirnya daripada melayani atau bahkan memahami pengetahuan setempat. Bahasa ini telah mengalami proses abstraksi, netralisasi, dan desituasi, dengan tujuan agar bisa menjelaskan dunia secara objektif, universal, dan bebas nilai. Akibatnya, bahasa tersebut menjadi begitu efektif bagi logika sains: presisi, klasifikasi, kausalitas linier, dan universalitas. Tetapi justru karena itu pula, ia menjadi semakin tidak memadai bagi pengetahuan yang hidup dalam konteks, ritus, relasi, dan siklus kehidupan seperti pengetahuan setempat.

Situasi ini menciptakan kondisi epistemik yang tidak simetris: pengetahuan setempat, jika ingin menyatakan dirinya dalam ruang wacana publik atau akademik, terpaksa harus menggunakan bahasa yang bukan bahasanya sendiri. Bahasa yang telah tercerabut dari tanah tempatnya tumbuh, bahasa yang lebih akrab dengan laboratorium daripada ladang, dengan proposisi daripada peribahasa. Maka yang terjadi adalah semacam “pergulatan ganda”. Pada satu sisi pengetahuan setempat ingin menyatakan dirinya, tetapi di sisi lain alat untuk menyatakan dirinya sebenarnya telah berubah menjadi alat yang lebih cocok untuk cara tahu yang lain. Suatu cara tahu yang justru seringkali bersifat hegemonik dan memarjinalisasikannya.

Dari posisi inilah, kita bisa memahami mengapa pengetahuan setempat harus “berpeluh” ketika hendak menjelaskan dirinya. Ia harus bekerja keras memilih, menyesuaikan, bahkan meminjam fragmen-fragmen dari bahasa dominan — yang tersisa, yang mungkin masih lentur — agar bisa menjadi jembatan komunikasi. Tetapi usaha ini tidak pernah tuntas, karena pada dasarnya pengetahuan setempat hanya dapat diketahui secara persis melalui mengalami, bukan sekadar dijelaskan. Ia bersifat fenomenologis dan performatif: hadir dalam tindakan, dalam kesunyian, dalam kedekatan, dalam relasi yang tidak bisa direduksi ke dalam proposisi verbal.

Kesadaran ini bukan bentuk keputusasaan epistemik, melainkan penanda kedewasaan pengetahuan setempat dalam mengenali medan perjuangannya. Ia tahu bahwa dirinya rentan untuk disalahpahami, direduksi, atau bahkan ditolak oleh sistem bahasa yang mengklaim netralitas, padahal sarat dengan sejarah dominasi. Oleh karena itu, pengetahuan setempat sering hadir bukan untuk menjelaskan secara tuntas, tetapi untuk menggugah, mengingatkan, dan menghidupkan kembali ruang mengalami—karena hanya dalam mengalami kebermukiman, pengetahuan itu menjadi utuh dan bermakna.

Dalam konteks inilah, upaya menyusun ciri-ciri pengetahuan setempat dalam bahasa konseptual harus dipahami bukan sebagai usaha untuk mengubahnya menjadi sistem akademik yang tertutup, tetapi sebagai kerja interpretatif yang sadar akan keterbatasannya. Sebuah kerja “menerjemahkan tanpa mengkhianati” — menggunakan bahasa dominan, tetapi tetap memberi ruang bagi gema-gema yang tak terkatakan. Maka penting pula untuk diingat bahwa setiap usaha memahami pengetahuan setempat harus dilakukan dengan kerendahan epistemik: pengakuan bahwa tidak semua bisa dijelaskan, bahwa tidak semua kebenaran dapat dimuat dalam kalimat, dan bahwa kadang-kadang, diam dalam pengalaman lebih jujur daripada kata yang tergesa mewakili (yang sebenarnya tidak dapat diwakilinya). [Desanomia – 1.5.25 – TM]

One thought on “Dialog (2)”